Современная наука и техника немыслимы без методов, позволяющих исследовать строение вещества на микроскопическом и даже атомном уровне. С тех пор как человек научился смотреть в микроскоп, его представление о природе кардинально изменилось. Однако возможности оптических приборов ограничены длиной волны света, и достичь разрешения ниже 200 нанометров с их помощью невозможно.

Решением этой проблемы стало использование электронов вместо фотонов, что привело к созданию электронного микроскопа. Этот прибор стал одним из важнейших инструментов XX и XXI веков, открыв путь в мир наноструктур, вирусов, кристаллических решёток и элементарных частиц.

Электронная микроскопия сегодня применяется в биологии, физике, материаловедении, медицине, нанотехнологиях и промышленности. В этой статье рассмотрим, как устроен электронный микроскоп, на чём основан его принцип действия, какие существуют типы микроскопов и каковы направления их применения.

Исторические предпосылки создания электронного микроскопа

Ограничения оптической микроскопии

Классический оптический микроскоп использует световые волны, отражённые или прошедшие через объект, и с помощью системы линз формирует увеличенное изображение. Однако разрешающая способность такого прибора ограничена законом дифракции: она не может быть меньше половины длины используемой волны.

Для видимого света это примерно 200 нанометров, поэтому рассмотреть структуры меньшего размера невозможно - атомы, молекулы и наночастицы остаются невидимыми.

Идея замены света электронами

В 1920-х годах физики пришли к выводу, что электроны, обладая волновыми свойствами, могут использоваться для формирования изображений, подобно свету, но с гораздо меньшей длиной волны.

В 1926 году Луи де Бройль сформулировал идею волновой природы материи. Согласно его гипотезе, любая частица с массой и скоростью обладает длиной волны, обратно пропорциональной её импульсу. Для электронов, ускоренных электрическим полем, эта длина волны может составлять доли ангстрема - то есть в тысячи раз меньше длины волны видимого света.

Именно это свойство и позволило ученым создать новый тип микроскопа с разрешением, недостижимым для оптических систем.

Первые модели

Первый электронный микроскоп был построен в 1931 году немецкими инженерами Эрнстом Руска и Максом Кноллем. Их прибор достиг увеличения порядка 400 раз, а уже в 1933 году - 7000 раз, что превзошло возможности оптических микроскопов того времени.

С этого момента началась новая эра микроскопии. В 1938 году появился первый коммерческий электронный микроскоп, а в 1986 году Эрнст Руска был удостоен Нобелевской премии за вклад в развитие электронной микроскопии.

Принцип действия электронного микроскопа

Основная идея

Электронный микроскоп использует пучок ускоренных электронов вместо светового луча. Электроны проходят через объект (или отражаются от его поверхности), взаимодействуют с его атомами и формируют изображение на экране или в цифровом детекторе.

Так как длина волны электронов в десятки тысяч раз меньше, чем у фотонов, прибор способен различать детали до 0,1 нанометра, что соответствует размерам отдельных атомов.

Электронная линза и вакуум

Оптические микроскопы используют стеклянные линзы, а электронные - магнитные или электростатические поля, которые фокусируют электронный пучок.

Поскольку электроны рассеиваются в воздухе, весь процесс происходит в вакуумной камере, где создаётся давление порядка 10⁻⁵-10⁻⁷ Па.

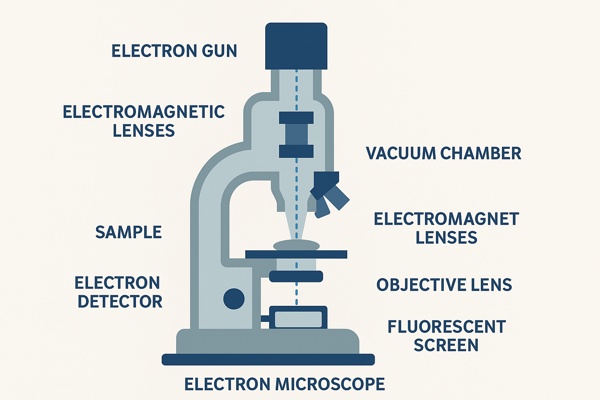

Таким образом, основные элементы любого электронного микроскопа включают:

-

источник электронов (электронную пушку);

-

систему магнитных линз и диафрагм;

-

вакуумную колонну;

-

детекторы для регистрации изображения;

-

систему управления и визуализации.

Устройство электронного микроскопа

1. Электронная пушка

Электронная пушка - это источник электронов. Существует несколько типов пушек:

-

термоэмиссионная (нагретая вольфрамовая нить);

-

пушка с катодом из лантан-гексаборида (LaB₆);

-

полевой эмиссионный источник, обеспечивающий наибольшую яркость и стабильность.

Электроны ускоряются электрическим полем (от 1 до 300 кВ), формируя узкий пучок, направленный на объект исследования.

2. Конденсорные линзы

Система магнитных линз формирует пучок и регулирует его диаметр. Это позволяет изменять разрешение, глубину фокуса и контраст изображения.

3. Образец и держатель

Образец размещается на специальной платформе (столе), которая может перемещаться в трёх координатах и поворачиваться. Для тонких образцов используется ультратонкая подготовка - толщиной в несколько десятков нанометров.

4. Объективные и проекционные линзы

Объективная линза формирует увеличенное изображение, которое затем проецируется на экран или детектор.

В современных моделях сигнал фиксируется цифровыми матрицами, и изображение выводится на монитор с высоким разрешением.

5. Детекторы и система визуализации

Сигналы, возникающие при взаимодействии электронов с веществом, преобразуются в изображение. В зависимости от типа микроскопа применяются разные детекторы - отражённых, прошедших, вторичных или характеристических электронов.

Типы электронных микроскопов

Существует несколько основных разновидностей электронных микроскопов, различающихся по принципу формирования изображения.

1. Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ)

Просвечивающий электронный микроскоп (Transmission Electron Microscope, TEM) предназначен для исследования внутренних структур образца. Электронный пучок проходит через тонкий срез вещества, и на экране формируется изображение на основе различий в плотности и составе.

Особенности ПЭМ:

-

разрешение до 0,1 нанометра;

-

необходимость ультратонких образцов;

-

возможность получения дифракционных картин для анализа кристаллических структур.

ПЭМ широко применяется в материаловедении, биологии, нанотехнологиях и физике твёрдого тела.

2. Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ)

Сканирующий электронный микроскоп (Scanning Electron Microscope, SEM) исследует поверхность образца. Узкий пучок электронов построчно сканирует поверхность, а отражённые и вторичные электроны формируют трёхмерное изображение.

Преимущества СЭМ:

-

высокая глубина резкости;

-

трёхмерное отображение рельефа поверхности;

-

возможность анализа химического состава с помощью рентгеновских детекторов (EDS/EDX).

СЭМ незаменим при анализе микротрещин, поверхностных дефектов, микроструктур и биологических объектов.

3. Сканирующий просвечивающий электронный микроскоп (СПЭМ)

Этот тип сочетает возможности TEM и SEM. Электронный пучок фокусируется и проходит через образец, формируя изображение с высоким разрешением и элементным контрастом. СПЭМ используется для анализа наноструктур и гетерогенных материалов.

4. Растрово-зондовые микроскопы

Хотя они не используют электронные пучки, эти приборы часто относят к той же категории благодаря сверхвысокому разрешению. К ним относятся:

-

атомно-силовой микроскоп (AFM);

-

сканирующий туннельный микроскоп (STM).

Они позволяют визуализировать отдельные атомы на поверхности вещества.

Подготовка образцов для электронной микроскопии

Один из сложнейших этапов исследований - правильная подготовка образца. Электронный микроскоп требует:

-

ультратонких срезов (для TEM);

-

проводящего покрытия (для SEM);

-

минимального содержания влаги и органики.

Для подготовки применяются специальные микротомы, ионные полировщики, установки для напыления углерода или золота.

В биологии образцы фиксируют химическими веществами (глутаровым альдегидом, осмиевой кислотой), затем обезвоживают и заключают в смолу, после чего нарезают тончайшие срезы.

Основные режимы работы электронных микроскопов

Электронные микроскопы могут работать в различных режимах, обеспечивающих разные виды информации:

-

Изображение в режиме вторичных электронов - показывает рельеф поверхности.

-

Изображение в режиме отражённых электронов - выявляет различия в атомном номере и составе.

-

Режим просвечивания - позволяет увидеть внутреннюю структуру.

-

Рентгеноспектральный анализ (EDS/EDX) - определяет элементный состав.

-

Электронная дифракция - анализирует кристаллическую решётку.

Возможности и достижения электронной микроскопии

Благодаря электронным микроскопам наука смогла увидеть:

-

отдельные атомы и их расположение в кристалле;

-

дефекты кристаллической решётки и границы зёрен;

-

вирусные частицы и бактерии в деталях;

-

наноматериалы и тонкие плёнки;

-

интерфейсы между разнородными фазами.

Один из ключевых успехов электронной микроскопии - визуализация структуры ДНК, открытие вирусов и детальное исследование наноструктур, лежащих в основе современной микроэлектроники.

Современные технологии и инновации

1. Криоэлектронная микроскопия

Крио-ЭМ - одна из важнейших технологий последних лет. Она позволяет изучать биологические объекты в их естественном, "замороженном" состоянии, без химической фиксации. Этот метод дал возможность получать трёхмерные изображения белковых комплексов с атомным разрешением.

2. Высоковольтная микроскопия

Использование ускоряющих напряжений до 1 МВ позволяет просвечивать более толстые образцы и получать более глубокие срезы материалов.

3. Автоматизация и цифровизация

Современные микроскопы оснащаются программным управлением, автофокусировкой, цифровыми детекторами и системами анализа изображений. Это делает возможным обработку огромных массивов данных и создание трёхмерных реконструкций.

4. Сочетание с другими методами

Электронная микроскопия активно интегрируется с другими аналитическими методами - атомно-силовой микроскопией, спектроскопией, рентгеноанализом. Это позволяет получать комплексную информацию о структуре и составе вещества.

Области применения электронных микроскопов

-

Материаловедение - анализ структуры металлов, полимеров, нанокомпозитов.

-

Медицина и биология - исследование клеток, вирусов, тканей и биомолекул.

-

Нанотехнологии - разработка наночастиц, тонких плёнок, микросхем.

-

Полупроводниковая промышленность - контроль качества микроструктур на наноуровне.

-

Геология и экология - исследование минералов, почв и загрязнений.

-

Фармацевтика - изучение формы частиц и структуры лекарственных препаратов.

Ограничения и сложности

Несмотря на огромные возможности, электронная микроскопия имеет ряд ограничений:

-

необходимость работы в вакууме;

-

сложная подготовка образцов;

-

невозможность наблюдения живых объектов в реальном времени (за исключением крио-методов);

-

высокая стоимость оборудования и обслуживания.

Кроме того, интерпретация полученных изображений требует высокой квалификации и понимания физических принципов взаимодействия электронов с веществом.

Будущее электронной микроскопии

Современные тенденции направлены на:

-

повышение разрешения до субатомного уровня;

-

сокращение времени сканирования;

-

использование машинного обучения для анализа изображений;

-

миниатюризацию оборудования и повышение его доступности.

В будущем электронные микроскопы могут стать частью автоматизированных лабораторий, управляемых искусственным интеллектом, где исследователь будет задавать параметры, а машина - выполнять анализ и обработку данных.

Заключение

Электронный микроскоп - это одно из величайших достижений научной мысли XX века. Он открыл перед человечеством микромир, позволив рассматривать структуру вещества на уровне атомов. Благодаря постоянному развитию технологий электронная микроскопия продолжает оставаться основным инструментом фундаментальных и прикладных исследований.

Будь то изучение вирусов, материалов или наночастиц, электронный микроскоп остаётся символом человеческого стремления заглянуть вглубь материи и понять её структуру. Это не просто прибор - это окно в мир, где начинается всё, из чего состоит наш мир.